お疲れ様です、ichiです。

今回は、DIYでスピーカーをつくることにしました。

3インチのフルレンジスピーカー を使い、自作スピーカーを作る方法を解説します。

スピーカーを自作することで、音のチューニングやデザインを自由にカスタマイズできるのが魅力。

自宅・車中泊・キャンプなど、さまざまなシーンで、音楽を聴く機会はきっと多いと思います。

コンパクトで、持ち運びが簡単なポータブルスピーカー。

自宅だけでなく、車中泊やキャンプなどのアウトドアシーンでも活用できるので、ぜひ最後までご覧ください。

YouTubeでも配信しているので、動画で観たい方はこちらをご覧ください。

自作スピーカーの紹介

これが、今回つくったスピーカーです。

ナチュラルなかわいらしいデザインになりました。

市販のスピーカーも良いですが、自分で作ると音の特性を調整したり、好みのデザインに仕上げたりできます。

特に フルレンジスピーカー は、1つのユニットで低音から高音までカバーできるため、シンプルな設計で自作しやすいのが特徴です。

今回は、3インチのフルレンジスピーカーを使用して、小型で持ち運びしやすいスピーカーを作ります。

DIYでもつくれる構造なので、ぜひ挑戦してみてください。

使用する材料

- MDF材

- ヒノキ材

- スピーカーユニット(3インチフルレンジ)

- アンプ

- 箱(エンクロージャー)用の木材

- スピーカーケーブル

- 電池アダプター

- DC電源ジャック

- 9V電池

選んだユニットによって、音の特性が変わります。

今回は音質にこだわっていないので、コスパの良い3インチフルレンジ を使用します。

スピーカーの箱(エンクロージャー)でスピーカーを埋め込む板材は、 MDF板(厚さ12mm) を使用します。

加工しやすく、音の響きも良いため、自作スピーカーに最適です。

今回使いませんでしたが、吸音材もあると低音のこもりを防ぐことが出来ます。

記事の最後に商品リンクもありますので、参考にしてみてください。

作り方

まずは、スピーカーの箱の設計をします。

今回は、内部の空気振動を利用して低音を強化できるという、バスレフ型(ダクト付き) で設計。

します。

- 箱のサイズ:幅250mm × 高さ140mm × 奥行99mm

- スピーカー径:70mm

- ダクト系:30mm

素人で音質にこだわりはないので、使い勝手・デザイン重視で作っていきます。

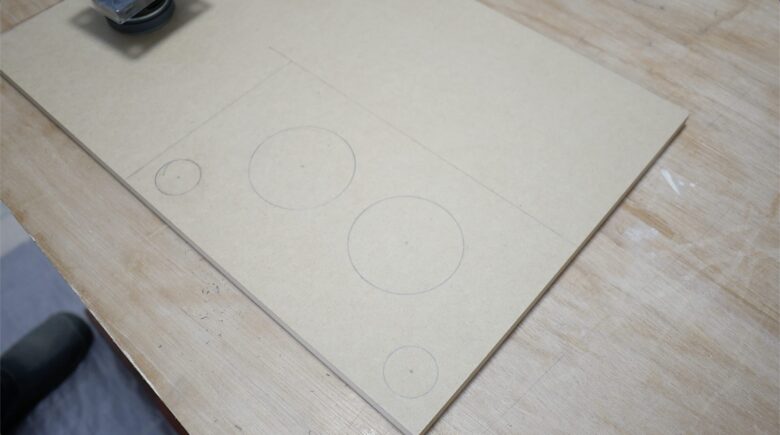

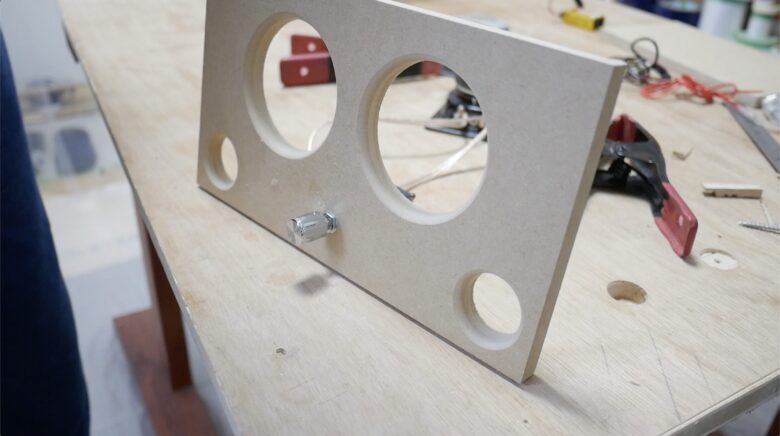

まずは、スピーカーに合わせた開口部と、ダクト部の穴をあけていきます。

スピーカー開口部はφ70mm、片刃フリーカッターを使用。

ダクト部はφ30mm、ボアビット(30mm)を使って穴をあけました。

MDF板と、枠となるヒノキ材をカット します。

| 材料 | 部材 | サイズ(mm) | 枚数 |

|---|---|---|---|

| MDF | フロントパネル(前板) | 140×250 | 1 |

| バックパネル(後板) | 120×230 | 1 | |

| ヒノキ | サイドパネル(側板) | 87×140 | 2 |

| トップパネル(天板) | 87×250 | 1 | |

| ボトムパネル(底板) | 87×250 | 1 |

サイズは参考程度にご覧ください。

箱の枠となるヒノキ材は、今回全て45°でカットします。

45°カットを精度良くするには、治具などが必要になってきます。

今回は、そこそこの精度で妥協…

それぞれ、こんな感じにカットできました。

箱の組み立て前にスピーカーを取り付けてしまうので、穴の部分だけ先に面取りしておきます。

カットした板材を、木工用ボンドで組み立てます。

- しっかり接着し、隙間ができないようにする

- コーナークランプを使って、圧着しながら乾燥させる

- 直角(90°)になっているか確認

箱や額縁を作るときは、「コーナークランプ」があると便利です。

コーナークランプを使うことで、90°の状態をキープしたまま固定することができます。

45°にカットしたおかげで、素人感のない仕上がりになりました。

(精度はいまいちですが…)

今回、スピーカーは裏から固定。

バッフル部のネジ穴を利用して、フロントパネル(前板)の裏から取り付けます。

スピーカー側には、ハンダ付けでスピーカーケーブルを接続します。

ハンダ付けの手順は、以下のとおり。

- ケーブルの被覆を剥く

• ワイヤーストリッパーを使い、ケーブルの先端の被覆を5〜10mmほど剥く。

• スピーカーの端子に合わせて適切な長さを調整。 - 撚る(よる)

• 剥いた銅線を指で軽くねじって、バラけないようにする。 - 予備ハンダをする

• 銅線にハンダを流し込み、ハンダが線の隙間に浸透するようにする。

(目的:ハンダがスムーズに流れ、強固な接続になるため)

• スピーカー端子部分にも少量の予備ハンダをしておく。

(ハンダのノリを良くするため) - ケーブルを端子にハンダ付け

• 正しい極性(+と−)を確認。

※ユニットやケーブルにより異なるので、注意が必要です。 - 絶縁処理と仕上げ

• ハンダ付け部分が露出している場合は、ヒートシュリンクチューブや耐熱テープで絶縁する。

• 接続部分を軽く引っ張って、しっかり接続されているか確認。

ハンダ付けしたケーブルの反対側は、アンプに接続します。

アンプはネジで固定できるので、同じようにケーブルの先端を剥いて処理した銅線を差し込み、ネジで固定します。

ここでも、接続部分を軽く引っ張って、しっかり接続されているか確認しておきます。

今回は「9V電池」で動かしたいので、DC電源に電池アダプターを接続します。

電池アダプターにはDC電源ジャックがついているので、そのまま差し込めばOK。

私が購入した電池アダプターは、ジャックがついていなかったので、ハンダ付けで取り付けました。

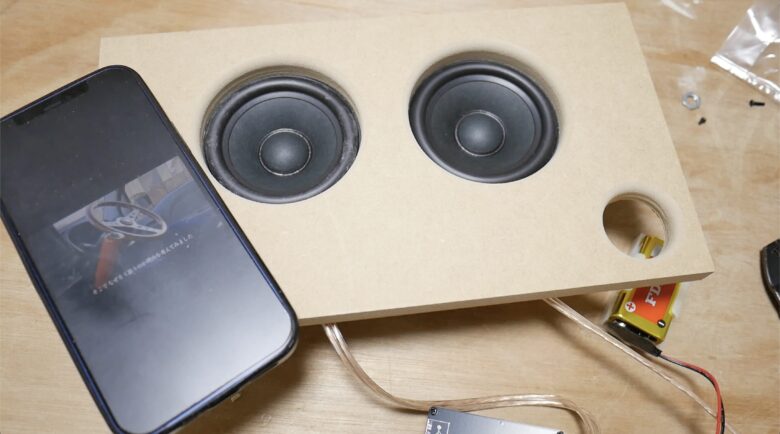

この時点で音を鳴らすことができるので、動作に異常がないか確認しておきます。

それぞれのスピーカーから、しっかり音が出てくれました。

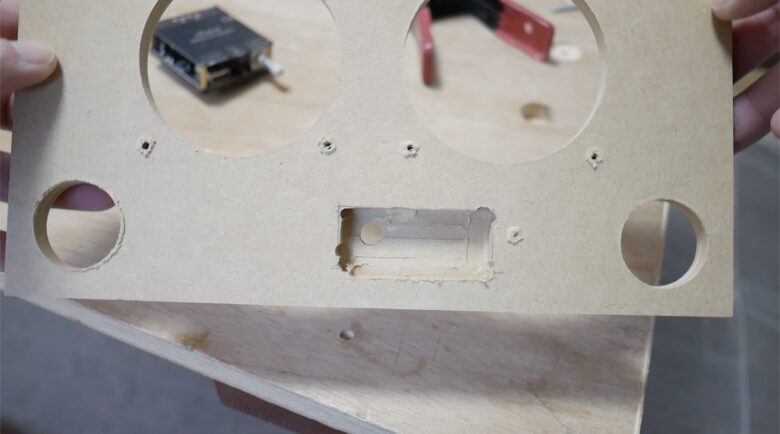

スイッチノブは、フロントパネルの中心あたりに取り付けることにしました。

固定方法は、裏から出したスイッチノブにナットで固定するだけ。

しかし、ここで問題が…

MDF材が12mmと厚いため、スイッチノブのネジ山が出てきません。

これでは、ナットで固定ができません。

仕方ないので、スイッチノブのネジ山が出る深さまで、アンプのカタチに溝を掘りました。

背板は枠の内側に取り付けるので、そのままでは固定しようがありません。

MDFの端材から4つの部材を切り出し、4隅に固定。

その部材を利用して、背板をビスで固定しました。

箱の中へのアクセスや電池交換をする時には、このバックパネルを外して作業することになります。

フロントパネルは、ボンドで固定しました。

完全に接着されるまでクランプで固定しておきます。

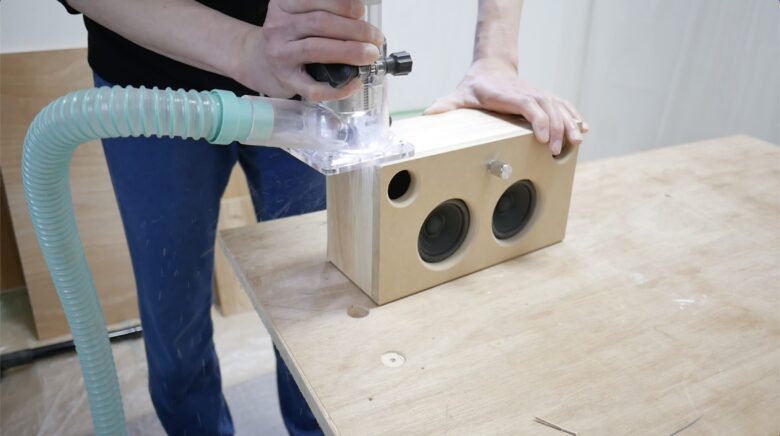

トリマーで、面取り加工します。

角をあまり丸くしたくない場合は、ヤスリで軽く削る程度にしておきます。

サンダーを使って、全体を研磨します。

4隅の角のズレや各パーツの段差なども、この時に整えておきました。

これで、自作スピーカーの完成です。

今回は塗装せず、ヒノキの香りを残すことにしました。

塗装していなくても「木」本来の風合いが出ていて、全然アリです。

ナチュラルでかわいいスピーカーが出来上がりました。

電流不足による不具合?

実際に音楽を聴いて楽しんでいると、音が突然切れる症状が多発しました。

Bluetoothは接続されている状態で、音だけが何度も遮断されるような状態です。

電源は9V電池を使用しましたが、もしかしたら電力不足なのかもしれません。

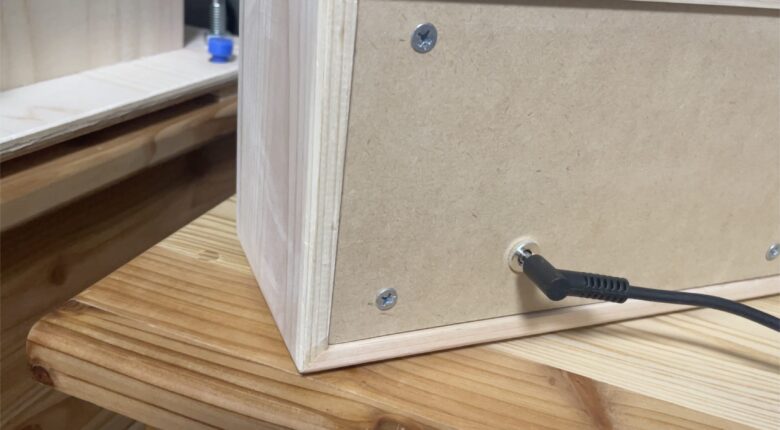

後日、新たに電源ジャックを背板に追加しました。

DC電源を使って安定した電力を使うと、音が途切れることなく動作しました。

やはり電力不足が原因だったのか?

まとめ

今回は 、3インチのフルレンジスピーカー を使った「自作スピーカーの作り方」を紹介しました。

素人の初心者でも、こんなおしゃれなスピーカーを作ることが可能です。

- 小型ながらもクリアな音を楽しめる設計

- MDF材や無垢材を使って手軽に作れる

- 自分好みに音・デザインをカスタマイズできる

自作スピーカーの魅力は、作る楽しさと 自分だけの音を手に入れられること。

ぜひ、挑戦してみてください。

それでは皆さま、ご安全に。

コメント